¿América Latina sigue siendo el “patio trasero” de Estados Unidos?

- Análisis

A fines de la primavera de 2008, el prestigioso Consejo de Relaciones Exteriores, en Nueva York, publicó un informe titulado “Relaciones entre Estados Unidos y América Latina: una nueva dirección para una nueva realidad”. Programado para influir en la política exterior del próximo Gobierno estadounidense, el informe aseveró: “la era de EEUU como la influencia dominante en América Latina ha terminado”.

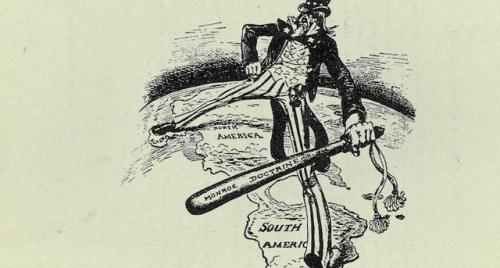

En la Cumbre de las Américas en abril del año siguiente, el presidente Barack Obama parecía estar en la misma página que los autores del informe, prometiendo a los líderes latinoamericanos una “nueva era” de “asociación igualitaria” y de “respeto mutuo”. Cuatro años más tarde, el segundo secretario de Estado que tuvo Obama, John Kerry, dio un paso más, declarando solemnemente ante sus contrapartes regionales en la Organización de Estados Americanos (OEA) que la “era de la Doctrina Monroe había terminado”. El discurso —anunciando el fin de una política de casi 200 años, ampliamente vista como un cheque en blanco para la intervención de Estados Unidos en la región— fue calurosamente aplaudido, y tal vez le ganó algo de perdón a Kerry por haberse referido a América Latina como el “patio trasero” de Estados Unidos unos meses antes.

En su enfoque hacia América Latina, el Gobierno del presidente Donald Trump ha tenido un tono decididamente diferente al del Gobierno de Obama. Poco después de mudarse a la Casa Blanca, Trump anunció que revertiría las políticas ampliamente elogiadas de Obama de normalización de las relaciones con Cuba. En lugar de confirmar la desaparición de la Doctrina Monroe, el primer secretario de Estado del presidente Trump, Rex Tillerson, declaró que “claramente había sido un éxito”. Para que nadie lo considere un ignorante de la historia de la doctrina, se hizo eco de los sentimientos de sus autores originales (el presidente John Adams y el secretario de Estado James Monroe) al señalar, con respecto a las crecientes relaciones de China en la región, que “América Latina no necesita nuevos poderes imperiales” y que “nuestra región debe ser diligente para protegerse de los poderes lejanos…”.

Teniendo en cuenta estos y otros pronunciamientos de Trump y de su equipo, es tentador considerar que el actual Gobierno de EEUU tiene la intención de dar rienda a una política progresista e ilustrada hacia América Latina, iniciada bajo Obama. Pero un análisis más detallado de las políticas en curso sugiere que, en su mayor parte, el Gobierno de Trump persigue esencialmente los mismos objetivos políticos, económicos y de seguridad en la región que Obama, aunque a veces de una manera más descarada y agresiva. Del mismo modo, vale la pena señalar que la agenda de Obama en América Latina —con la importante y tardía excepción de la apertura con Cuba— no se diferenció significativamente de la de su predecesor, George W. Bush.

De hecho, los Gobiernos estadounidenses han estado siguiendo aproximadamente la misma agenda en América Latina desde al menos principios del siglo XX; aunque las tácticas empleadas han cambiado significativamente con el paso del tiempo. El objetivo general sigue siendo el mismo: mantener la hegemonía estadounidense en toda la región. Pero, aunque los actores regionales derechistas y proestadounidenses han protagonizado un retorno importante en los últimos años, mantener el control estratégico de Estados Unidos en América Latina puede ser difícil de sostener en el largo plazo, debido en parte al desplazamiento progresivo de EEUU como jugador económico dominante del hemisferio. Y el nacionalismo extremo de Trump puede contribuir a un despertar de los impulsos nacionalistas y antiimperialistas, como ha ocurrido recientemente en México.

—

Aunque a menudo está envuelta en una retórica de promoción de la democracia y derechos humanos, la agenda política de Washington en América Latina se puede resumir de la siguiente manera: mimar a los Gobiernos y movimientos que apoyan los objetivos económicos, de seguridad y de política exterior de EEUU, y tratar de erradicar a los que no. En este sentido, Obama le dejó en herencia a Trump unos buenos cimientos. Mientras que en el momento de la toma de posesión de Obama en 2009 la mayoría de los latinoamericanos vivían bajo Gobiernos progresistas que, en general, buscaban una mayor independencia de EEUU; cuando éste dejó el cargo, solo un puñado de países todavía tenían Gobiernos de izquierda.

Obama jugó un papel nada despreciable en la creación de este cambio político de repercusiones sísmicas. En 2009, él y su primera secretaria de Estado, Hillary Clinton, ayudaron a que un golpe militar de derecha triunfara en Honduras al obstaculizar los esfuerzos para restaurar al presidente electo de tendencia izquierdista, Manuel Zelaya. En el año siguiente, EEUU intervino en las elecciones haitianas y presionó con éxito a las autoridades del país para que cambiaran arbitrariamente los resultados electorales a fin de garantizar la victoria de un candidato derechista proestadounidense. En 2011, el Departamento de Estado de EEUU frustró los esfuerzos regionales para revertir un “golpe parlamentario” que eliminó al presidente izquierdista de Paraguay a través de un proceso ampliamente criticado.

Durante el verano de 2016, el Gobierno de Obama puso todo su poderío diplomático a disposición de los actores políticos corruptos de Brasil, quienes destituyeron a la presidenta de izquierda Dilma Rousseff a través de un proceso de impugnación viciado y controvertido. Por esa misma época, el Gobierno de Estados Unidos se oponía a los préstamos multilaterales al Gobierno izquierdista de Cristina Kirchner, agravando así una situación económica convulsa que ayudó a sellar la victoria del multimillonario de derecha, Mauricio Macri, en las elecciones presidenciales de 2016. La derrota de la izquierda en Brasil y Argentina significó que se habían eliminado dos pilares del movimiento de integración progresista de América Latina de comienzos del siglo XXI. Quedaba un pilar, resistiendo obstinadamente los repetidos intentos de Estados Unidos de derrocar a su Gobierno: Venezuela.

Obama hizo un gran esfuerzo por sacar del poder a los chavistas de Venezuela. Su Gobierno se negó a reconocer la victoria electoral en 2013 de Nicolás Maduro, a pesar de que no hay evidencia de fraude. En 2015, justo cuando estaba tomando medidas para normalizar las relaciones con Cuba, Obama declaró a Venezuela una “amenaza extraordinaria a la seguridad nacional y a la política exterior de Estados Unidos” para justificar la imposición de sanciones selectivas contra altos funcionarios del Gobierno. Pero en agosto de 2017, Trump superó a Obama, imponiendo amplias sanciones económicas que restringieron drásticamente el acceso de Venezuela a los mercados financieros internacionales, lo que exacerbó la actual crisis económica del país. Fuentes de la Casa Blanca revelaron que Trump también ha estado considerando una invasión militar en Venezuela.

¿Por qué esta obsesión con Venezuela, un país que no representa una amenaza para la seguridad de EEUU? Como se señala con frecuencia, la política de Washington en América Latina es a menudo un producto de la política interna; y la obsesión con Venezuela —alimentada en parte por sectores adinerados y de extrema derecha de la diáspora cubana y venezolana en Florida— es un ejemplo de ello. Pero más allá de esto, un Gobierno de izquierda en Venezuela plantea un desafío único a la hegemonía estadounidense, dada su vasta riqueza petrolera y su consiguiente capacidad de proyectar influencia por encima de sus fronteras (como lo ejemplifica el acuerdo Petrocaribe y otras iniciativas regionales venezolanas). Si bien estos dos factores han contribuido durante años al estatus de Venezuela como el enemigo número uno en el hemisferio, el equipo de política exterior de Trump incluye a un elenco de personajes particularmente virulento que ha llevado la obsesión con Venezuela a un nuevo extremo.

El “equipo de ensueño” de la política exterior de Trump incluye al asesor de seguridad nacional, John Bolton, un notorio neoconservador que se obsesionó con la “amenaza” venezolana mientras estuvo en el Gobierno de George W. Bush. Tillerson ha sido reemplazado por el “halcón” de la política exterior, Mike Pompeo. Si bien Tillerson generó controversia con su elogio a la Doctrina Monroe, fue en algunos aspectos más cauteloso que su sucesor, habiéndose opuesto a las sanciones financieras contra Venezuela, recomendadas por el entonces director de la CIA, Pompeo.

Finalmente, el senador cubano-estadounidense de Florida, Marco Rubio —que tiene fuertes relaciones con los sectores más intransigentes de la diáspora cubana y venezolana— se ha convertido, según todos los indicios, en el principal asesor de Trump en América Latina. Entre otras cosas, presionó con éxito para conseguir sanciones económicas contra Venezuela y pidió un golpe militar allí.

Aunque el equipo de Trump parece estar especialmente enfocado en Venezuela, no hay dudas de que también tiene su vista puesta en los otros pocos Gobiernos izquierdistas restantes en la región: Cuba, Bolivia, Nicaragua, El Salvador y, quizás incluso el de una izquierda muy moderada, Uruguay. A su disposición hay un arsenal completo de herramientas de “poder blando” para avanzar en la agenda de “democracia y gobernanza” de EEUU. La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) y la Fundación Nacional para la Democracia (NED, por sus siglas en inglés), financiada también por el Gobierno de EEUU, tienen programas de “promoción de la democracia” que brindan capacitación y financiamiento principalmente a organizaciones proestadounidenses que a menudo tienen vínculos con partidos políticos. En varios países —como Venezuela, Bolivia, Ecuador y El Salvador—, Estados Unidos ha utilizado estos programas para brindar apoyo material y táctico a los movimientos de derecha violentos y antidemocráticos.

—

Trump también acogió la agenda de seguridad regional de su predecesor, que a su vez se basó en estrategias antidrogas y de contrainsurgencia desarrolladas bajo Clinton y George W. Bush. Ambos presidentes invirtieron miles de millones de dólares en el Plan Colombia, que apoyó vastas ofensivas militares, las que provocaron el desplazamiento de millones de personas y contribuyeron a miles de muertes civiles, sin tener prácticamente ningún impacto en la producción de cocaína.

A pesar de sus cuestionables resultados, el Plan Colombia fue aplaudido por gran parte del establishment de la política exterior. Igualmente, ha sido promocionado como modelo para la Iniciativa Mérida en México (2008), respaldada por Bush, que apoyó una “guerra contra las drogas” militarizada, la que ha conducido a decenas de miles de muertes. Originalmente Mérida incluía a Centroamérica, pero el Gobierno de Obama la dividió y creó la Iniciativa de Seguridad Regional para América Central (CARSI, por sus siglas en inglés), que mueve decenas de millones de dólares en asistencia de seguridad principalmente para Honduras, Guatemala y El Salvador. En los últimos años, cada uno de estos países ha adoptado su propio enfoque militarizado para la aplicación de la ley, y cada uno ha experimentado oleadas de violencia que los ubican entre los países más violentos del mundo. Los estudios demuestran que esta violencia ha sido un factor importante en el fuerte aumento del número de migrantes de estos países que huyen hacia México y Estados Unidos.

Por supuesto, el Gobierno de EEUU ha tenido una robusta agenda de seguridad que abarca a gran parte de América Latina desde mucho antes de que Teddy Roosevelt declarara a Estados Unidos como el “poder policial internacional” de la región. Durante las primeras décadas del siglo XX, EEUU llevó a cabo numerosas intervenciones militares en América Latina y el Caribe, incluidas largas ocupaciones militares en Nicaragua, Haití y República Dominicana.

Después de la Segunda Guerra Mundial, el Gobierno de EEUU desarrolló estrategias de compromiso de largo alcance con las fuerzas militares en todo el hemisferio. En 1946, el Departamento de Defensa de Estados Unidos emprendió la Escuela de las Américas (más tarde renombrada como Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad o WHINSEC, por sus siglas en inglés), donde miles de militares de toda América Latina recibieron entrenamiento contrainsurgente, supuestamente para defender a sus países del comunismo promovido por los soviéticos. La intervención militar directa de EEUU en la región se hizo menos frecuente, pero las fuerzas militares latinoamericanas a menudo actuarían en conjunto con los agentes de inteligencia estadounidenses para reprimir violentamente a los movimientos de izquierda y, en muchos casos, derrocar a los Gobiernos de izquierda.

La Guerra Fría pudo haber terminado oficialmente en 1991, pero los programas de entrenamiento de EEUU continuaron. El personal militar entrenado en EEUU estuvo involucrado en golpes militares en Haití (1991), Venezuela (2002) y Honduras (2009), así como en sangrientas campañas de contrainsurgencia en Guatemala, El Salvador y Colombia.

Los programas de entrenamiento de EEUU, junto con otras formas de asistencia en materia de seguridad, le han permitido al Pentágono mantener una fuerte y continua influencia dentro de las fuerzas militares de América Latina. Además, Estados Unidos ha expandido su presencia militar directa en la región a través de acuerdos formales e informales para establecer sus bases militares en varios países, incluidos Perú, Guatemala, Honduras y, por supuesto, Colombia, el principal socio estratégico del Pentágono en la región. Estos y otros acuerdos permiten que EEUU utilice instalaciones militares y otras instalaciones gubernamentales en varias partes de América Latina como plataformas para el lanzamiento de operaciones de seguridad o la realización de actividades de recopilación de información de inteligencia.

El resultado agregado de los programas de entrenamiento y de utilización de bases militares por EEUU, junto a otros acuerdos logísticos, es la consolidación del control estratégico del Ejército estadounidense sobre gran parte de la región. Mantener este control ha sido una prioridad para EEUU, independientemente del Gobierno de turno.

Honduras —donde EEUU ha tenido cientos de tropas apostadas desde principios de los años ochenta— ofrece una vívida ilustración de cómo una relación de seguridad estratégica puede, desde el punto de vista del Gobierno de EEUU, tener prioridad sobre cualquier otra consideración. En junio de 2009, los comandantes entrenados por Estados Unidos llevaron a cabo un golpe militar contra el presidente electo del país, Manuel Zelaya, quien, en su país, había desarrollado estrechas relaciones con los movimientos que habían hecho campaña contra la presencia militar estadounidense en Honduras y, a nivel exterior, forjó una fuerte alianza con el Gobierno venezolano. Como se describió anteriormente, Estados Unidos ayudó al golpe y luego aumentó la asistencia de seguridad a Honduras, a pesar del aumento en abusos contra los derechos humanos, incluyendo cientos de asesinatos de líderes sociales como la difunta Berta Cáceres, cuyos asesinos incluyeron a exmilitares entrenados por EEUU y a militares activos entrenados por EEUU.

A fines de noviembre de 2017, el presidente en ejercicio de derechas, Juan Orlando Hernández, fue declarado ganador de unas elecciones gravemente dañadas por el fraude, tanto que incluso la Organización de los Estados Americanos, alineada con Washington, pidió que se hicieran de nuevo. En las semanas que siguieron, las protestas estallaron en todo el país y fueron reprimidas violentamente por las fuerzas militares y policiales utilizando munición real, lo que provocó decenas de muertes de manifestantes desarmados. Sin inmutarse, el Departamento de Estado de EEUU reconoció el resultado de las elecciones y continuó brindando una contundente asistencia a las fuerzas de seguridad del país.

—

Con respecto a la agenda económica regional de EEUU, Trump se ha desviado bruscamente de las políticas de sus predecesores en algunos aspectos, en particular con su decisión de renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Negociado bajo George H.W. Bush, aprobado por Clinton, y apoyado firmemente por George W. Bush y Obama, el TLCAN ha sido promocionado como un acuerdo comercial modelo por gran parte del establishment estadounidense (de forma muy parecida a como el Plan Colombia es visto como un modelo de programa de seguridad). Los nacionalistas económicos cercanos a Trump esperan reescribir el acuerdo de una manera que restaure las protecciones para algunas industrias pesadas de EEUU y reduzca los llamados derechos de los inversores, pero ellos enfrentan una férrea oposición de muchos miembros del gabinete y de donantes de Trump, quienes representan los intereses de corporaciones multinacionales y bancos de Wall Street.

Sin embargo, no hay indicios de que la camarilla de nacionalistas económicos de Trump esté tratando de poner fin a los esfuerzos para promover el neoliberalismo en toda la región, como ha venido haciendo el Gobierno de EEUU desde finales de los años setenta. Estados Unidos continúa desplegando una variedad de herramientas intrusivas para desarrollar políticas que desplacen el control de los factores económicos de los Estados hacia el sector privado, y que expandan la financiarización de las economías. Estas políticas han sido una gran ayuda para las multinacionales estadounidenses y Wall Street, pero no han logrado mejorar la vida de la mayoría de los latinoamericanos.

El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y otras instituciones financieras internacionales (IFIs) en las que EEUU ejerce un control efectivo sobre sus políticas, continúan condicionando préstamos que pueden llevar a ajustes monetarios y fiscales que paralizan la economía y obligan a los Gobiernos a abandonar estrategias de desarrollo y políticas industriales. Mientras tanto, los programas de ayuda económica de EEUU a menudo debilitan aún más el rol económico del Estado mediante el apoyo a la privatización de bienes y servicios públicos y mediante una “asistencia técnica” que debilita los marcos regulatorios para atraer inversiones extranjeras directas a cualquier costo.

En los años 80 y 90, América Latina experimentó estos “ajustes estructurales” neoliberales más que cualquier otra parte del mundo, en gran parte porque los Gobiernos requerían préstamos de las IFIs luego de la crisis de la deuda de principios de los 80. El resultado fue el final de un ciclo de desarrollo económico intenso para gran parte de la región y dos décadas de un crecimiento en gran medida estancado, con indicadores sociales en declive y la venta de servicios públicos.

A fines de la década del 90, los latinoamericanos ya estaban hartos y comenzaron a elegir Gobiernos de izquierda que, en diversos grados, se oponían al neoliberal “Consenso de Washington”. El resultado fue un período en el que las políticas económicas heterodoxas, incluidas la expansión de los programas de salud pública, educación y vivienda para los pobres y la renacionalización de las industrias estratégicas, se implementaron en muchos países, especialmente en América del Sur. Los resultados fueron en gran parte muy positivos, con aumentos significativos en el crecimiento económico y una reducción en los niveles de pobreza y desigualdad.

En los últimos años, la turbulencia económica —que se debe en parte a la caída de los precios de los productos básicos y otros factores externos— ha contribuido a que los actores de derecha neoliberales recuperen el poder. Como se examinó anteriormente, las ofensivas antidemocráticas respaldadas por Estados Unidos también han contribuido al cambio hacia la derecha. Como resultado, la agenda económica neoliberal de EEUU vuelve a ser dominante en la mayoría de América Latina. Sin embargo, el Gobierno de EEUU teme que la región pueda escaparse de su control una vez más; y estos miedos pueden estar bien fundados.

Por un lado, hay pocas ganas en la región de más reformas neoliberales. Es interesante observar, por ejemplo, que se han producido protestas masivas en tres países donde el FMI se ha involucrado recientemente en la formulación de políticas económicas: Argentina, Haití y Nicaragua (aunque en este último las protestas parecen haber recibido apoyo adicional de entidades respaldadas por EEUU). En Brasil se están aplicando medidas extremas de austeridad con el apoyo del FMI y el poderoso sector financiero, y la popularidad del presidente no electo del país se ha reducido al 5 por ciento.

En otras palabras, a pesar de los esforzados intentos del Gobierno de Estados Unidos para mantener a la izquierda fuera del poder, es probable que las elecciones favorezcan a los movimientos antineoliberales en el largo plazo. Aunque el riesgo de un retorno a los regímenes dictatoriales ya no es una posibilidad descabellada, particularmente si se consideran los acontecimientos recientes en lugares como Brasil (donde un popular expresidente ha sido encarcelado por cargos no comprobados) u Honduras (donde Estados Unidos apoyó una reelección fraudulenta e inconstitucional).

Pero el actual Gobierno de EEUU tiene más de qué preocuparse que por simples elecciones democráticas. Cuando Tillerson habló de la necesidad de “protegerse contra poderes lejanos”, no estaba hablando de manera abstracta; se estaba refiriendo principalmente a China, a la que acusó de “utilizar instrumentos de liderazgo económico para llevar a la región hacia su órbita”. La Estrategia de Seguridad Nacional 2017 de la Casa Blanca utiliza un lenguaje similar para describir a la “amenaza” china, al igual que los miembros del Congreso de los dos principales partidos.

Lo que todos parecen temer es el creciente predominio económico de China en América Latina. El comercio total entre China y América Latina ha pasado de $12 mil millones en 2000 a casi $280 mil millones en 2017. China también se ha convertido en un importante inversor en la región, y sus líneas de crédito, principalmente para proyectos de energía e infraestructura, ahora superan a las financiaciones del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo en conjunto.

Tillerson y otros funcionarios advirtieron que China está promoviendo un nefasto “modelo de desarrollo liderado por el Estado”, mientras que la NED publicó recientemente un informe advirtiendo que China está capitalizando “su fortaleza económica para aumentar su influencia política en toda la región”. En realidad, no hay evidencia que sugiera que China no está cumpliendo con su política de no intervención en los asuntos internos de otros países. Al contrario de las prácticas crediticias del FMI, del Banco Mundial y de otras IFIs respaldadas por Estados Unidos, el financiamiento chino no está condicionado a la aplicación de políticas económicas ortodoxas —o de la cualquier otra política macroeconómica— por parte de los Gobiernos.

Desde la perspectiva de los principales responsables políticos de Estados Unidos, de hecho, este es el problema. China, al no imponer condiciones políticas en sus transacciones comerciales y financieras, proporciona a sus socios latinoamericanos el espacio para que desarrollen sus propias alternativas económicas y políticas, incluidas las medidas “lideradas por el Estado” que chocan con la agenda de EEUU. Aunque las declaraciones de los funcionarios estadounidenses suenan cada vez más intimidatorias frente a la "amenaza" china en América Latina —recientemente con intensos ataques contra el Gobierno de El Salvador después de su decisión de romper relaciones con Taiwán y normalizar las relaciones con Beijing—, es poco lo que realmente pueden hacer para detener el avance inexorable de China en la región.

—

Gran parte de la agenda agresiva e intervencionista de Trump en América Latina, al igual que las similares agendas de sus predecesores, no genera controversia dentro de la corriente dominante de Estados Unidos (salvo la demanda de un muro fronterizo pagado por México y algunos otros pronunciamientos escandalosos). Durante muchas décadas, la mayoría de la élite de la política exterior del país ha aceptado silenciosamente la idea de que Estados Unidos debe mantener una influencia política, militar y económica hegemónica en la región. Incluso los liberales John Mersheimer y Stephen Walt, expertos en relaciones internacionales —quienes adoptan la noción de un mundo multipolar— han argumentado que “preservar el dominio estadounidense en el Hemisferio Occidental” es “lo que realmente importa”. Para muchos, se trata de asegurar la credibilidad internacional de Estados Unidos como una superpotencia.

Pero indudablemente la resistencia latinoamericana a la agenda regional de EEUU continuará, impulsada por el declive relativo de Estados Unidos como potencia económica, junto con el inevitable antiamericanismo generado por las payasadas xenófobas de Trump. La última señal de resistencia proviene de México, donde décadas de neoliberalismo y una fallida y devastadora guerra contra las drogas apoyada por Estados Unidos impulsaron la victoria arrolladora de un candidato de izquierda por primera vez en la historia contemporánea del país. En un momento en que la mayoría de los Gobiernos de la región están comprometidos con Washington, la notable transformación política en curso justo al sur de la frontera con Estados Unidos brinda un rayo de esperanza para los pueblos de América Latina y su búsqueda de una verdadera independencia.

Alexander Main es el director de política internacional del Centro para la Investigación Económica y Política (Center for Economic and Policy Research, CEPR) en Washington, DC.

Traducción por Francesca Emanuele.

Una versión de este artículo será publicada en francés por La Revue internationale et stratégique en su número de septiembre.

Del mismo autor

- The World Economy Needs a Stimulus 30/06/2020

- US Sanctions and COVID-19 27/03/2020

- The Return of the Right in Latin America 08/08/2019

- Venezuela on their minds 15/07/2019

- Is Latin America Still the US’s “Backyard”? 18/09/2018

- ¿América Latina sigue siendo el “patio trasero” de Estados Unidos? 18/09/2018

- The United States’ Hand in Undermining Democracy in Venezuela 18/05/2018

- Dirty Elections in Honduras, with Washington’s Blessing 10/01/2018

- DEA + identidades equivocadas = resultados letales 05/07/2017

- The Deadly Results of a DEA-Backed Raid in Honduras 05/07/2017