Constitución y economía

- Opinión

El tema de la Carta Magna suele ser examinado desde el punto de vista leguleyo. Abundan los abogados, juristas y otros expertos que ofrecen –sin que nadie se lo pida– sesudas opiniones a propósito de mecanismos, contenidos, formas, quorum y otros detalles que adolecen de un pequeño defecto: no tocan lo esencial. Me explico.

El encatrado jurídico que permite y regula la vida en sociedad suele llevar impreso en sus genes los intereses particulares de sectores sociales que los imponen como si se tratase del interés general, maquillando convenientemente su propia voluntad dominante para que aparezca como la voluntad general.

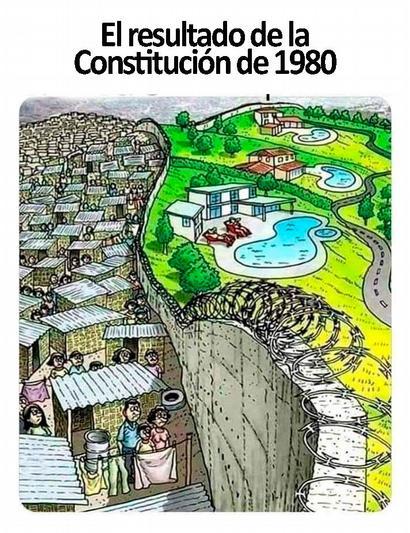

La Constitución –como cada ley–, no es sino la expresión de la relación de fuerzas entre el grupo dominante y la inmensa mayoría de la nación. Una Constitución, –como la de 1980–, en la que se anuló completamente la voz de la ciudadanía, no podía ser sino el fiel reflejo de la codicia de quienes se dispusieron a saquear el país, a explotar a su pueblo y a destruir el medio ambiente, con el inocente propósito de apoderarse de todo.

Así, la Constitución en vigor no es sino el zócalo de un modelo económico injusto, depredador y criminal, que avasalla al pueblo de Chile y lo considera apenas como una variable de ajuste, mano de obra barata y consumidor recurrente de bienes de consumo que fueron servicios públicos gratuitos desde la década de los 1930.

La derecha, y sus concubinos de la Concertación, saben que cambiar esta Constitución equivale a liquidar el modelo económico vigente. Ese que nos trajo a esta inmensa explosión social que busca oxígeno para los más, esos que viven semiahogados entre salarios miserables, deudas inagotables, pensiones infames y servicios públicos indignos, con el contraste de una pletórica oferta de todo para quienes tienen como pagar.

De ese modo Chile ha liderado una respuesta que poco a poco se hace planetaria a la cuestión planteada por Karl Marx hace ya siglo y medio. Marx siempre estimó que su principal descubrimiento en Economía Política era la llamada “baja tendencial de la tasa de ganancia”.

Fatalmente, el aumento de la masa de capitales necesarios para producir en cantidades industriales, acompañada de la reducción de la mano de obra necesaria, determina que cada unidad de capital obtiene una ganancia –o si prefieres un retorno de la inversión (return on investment) –, que se va haciendo más y más pequeña.

Este simpático fenómeno lleva al capitalismo a crisis recurrentes, a inventar y reinventar remedios paliativos y a agudizar el ingenio a niveles admirables, pero el resultado final es ineluctable: la muerte del modo de producción.

Los mecanismos disponibles para retardar el fin son conocidos: mantener el tiempo de trabajo tan alto como sea posible (se advierte una regresión en la materia en el ámbito planetario), aumentar la productividad del currante por unidad de tiempo trabajada, reducir los salarios por debajo del mínimo vital, eliminar los sindicatos, la legislación laboral y el derecho a huelga, cobrar por lo que siempre fue gratuito o formaba parte del salario (educación, salud, transportes, etc.), recuperar la masa de recursos financieros que en alguna época sirvió para proveer servicios públicos, privatizarlo todo, mercantilizar hasta las más simples relaciones humanas, concentrar cada vez más capital en pocas manos (los pequeños aprendices de capitalistas mueren prematuramente por miles), reducir y aun eliminar los impuestos que gravan los grandes grupos industriales y financieros, confiscar las ganancias de las pequeñas y medianas empresas haciendo un uso hábil y despiadado del crédito, de las condiciones de pago y del acceso a los mercados y, finalmente, comerse entre tiburones porque en el mundillo del gran capital la solidaridad no existe.

Todo eso está resumido en la Constitución. Para convencerse basta con leerla.

Hace años, el patrón de una multinacional yanqui resumió su concepción de la libertad del modo siguiente:

“…la libertad para mi grupo de invertir donde quiera, para producir lo que quiera, abastecerse y vender donde quiera, teniendo que soportar las menos posibles limitaciones en materia de derecho laboral y convenciones sociales” (Luis Casado. El modelo neoliberal y los 40 ladrones. Santiago 2003. Ed. Tierra Mía).

Esa es la concepción jurídica que presidió la redacción de la Constitución de 1980. Esa tarea no fue un ejercicio destinado a mostrar la excelencia o la erudición en materia de derecho comparado de los rufianes que la redactaron. Sus inquietudes filosóficas relativas a la libertad –si las hubo– se inspiraron en el Decreto Ley nº 600 dictado por la Junta Militar.

En ese decreto los sátrapas consagraron el derecho de pillaje del capital extranjero en un paísito llamado Chile. Años después, otro rufián, Álvaro García, ministro de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, declaró en Bruselas (lo escuché, yo estaba allí) que el decreto Ley nº 600 era “insuficiente y que convenía liberalizarlo aun más” (sic). Así, la libertad, para unos y otros, se limita a la libertad que tiene el gran capital de adueñarse de todo sin pagar un maravedí de tasas, impuestos o derechos de explotación.

Repito: todo eso está resumido en el esperpento constitucional de 1980.

Por si cupiese alguna duda no resisto a la tentación de ofrecer un ejemplo de una materia que normalmente es objeto de ley, pero que en Chile beneficia –si oso decir– del privilegio de una prohibición constitucional. La huelga:

“No podrán declararse en huelga los funcionarios del Estado ni de las municipalidades. Tampoco podrán hacerlo las personas que trabajen en corporaciones o empresas, cualquiera que sea su naturaleza, finalidad o función, que atiendan servicios de utilidad pública o cuya paralización cause grave daño a la salud, a la economía del país, al abastecimiento de la población o a la seguridad nacional.” (Cap. III. Art. 19º. Inciso 16º).

Así formulada, esta prohibición puede hacerse extensiva a cualquier tipo de actividad, cualquiera sea su volumen, importancia, sector o ubicación geográfica. El ejecutivo, más precisamente el ministro del Interior, puede argüir de la “seguridad interior del Estado” para reprimir cualquier movimiento social.

Desde luego no basta con prohibir la lluvia para que no llueva. Con las huelgas pasa lo mismo. Pero el arsenal legal disponible, comenzando por el Código del Trabajo de la dictadura –obra de un DC llamado William Thayer Arteaga que fue ministro de Frei Ruiz-Tagle y luego de Pinochet– que nunca fue derogado, permite aplastar cualquier paralización de actividades.

Por cierto, Chile no es sino el laboratorio en que los aprendices de brujo inventan todas estas maravillas jurídicas para profundizar el sometimiento de la población. De 1973 en adelante chilenas y chilenos hemos sido los conejillos de Indias, las cobayas del modelo neoliberal. Así como la historia del archipiélago de Juan Fernández sirvió los propósitos de los economistas del siglo XVIII que sostuvieron que “En general solo el hambre puede espolear y picanear a los pobres para hacerlos trabajar” (Joseph Towsend. Disertación sobre las leyes de los Pobres. 1786), nuestra historia reciente sirve de inspiración para las políticas públicas del primer mundo.

El socialista (?) francés François Hollande, que para hacerse elegir presidente de Francia osó afirmar “El mundo de las finanzas es mi único enemigo”, instalado en el Eliseo decidió crear el CICE (crédito de impuesto para la competitividad y el empleo) que le permitió a las empresas galas desgravar sumas considerables de sus impuestos.

Al cabo de seis años el CICE le costó al erario público, o sea a todos los franceses, la gigantesca cifra de 100 mil millones de euros, dinero que –en razón del dispositivo imaginado por Hollande– ni siquiera fue sometida a control. Ahora, Emmanuel Macron, que de paso le regaló al riquerío otros 14 mil 500 millones de euros de reducción de impuestos, propone trabajar hasta los 70 años de edad (alargando el tiempo de cotizaciones necesario para obtener una pensión cada vez más exigua) con el pretexto de evitar un desequilibrio financiero de… ¡15 mil millones de euros!

Suena conocido.

La conclusión a la que me llevan los hechos, la realidad, la práctica del poder por parte de quienes viven aplastando a la inmensa mayoría, es muy simple.

El cambio de la Constitución chilena no es una cuestión jurídica, sino una cuestión política. Todo se resume, en el fondo, a saber quien ejerce el poder, apoyado en que fuerzas, con qué propósito, en beneficio de quien.

La cháchara leguleya de los señores abogados, el fraude del acuerdo “por la paz”, las jeremiadas de Piñera y el entusiasmo de los grandes empresarios… forman parte del mismo carnaval.

Atrás, en sordina, se escucha la conguita que dice: “Vuestros nombres valientes soldados…”

©2019 Politika | diarioelect.politika@gmail.com

Del mismo autor

- Retiradas… 04/08/2021

- Viéndose la suerte entre gitanos 21/07/2021

- Electores franceses no votan… Ou là là! 23/06/2021

- Los estallidos sociales 28/04/2021

- Donald, Oh Donald… ¡regresa bribón! 31/03/2021

- 2031 19/03/2021

- Just another brick in the wall 13/01/2021

- Malos tiempos para los dogmas 17/11/2020

- Las cifras 02/07/2020

- El Banco Central y los cuarenta ladrones 30/06/2020